[Review] 갤러리현대-김성윤-Arrangement

재현 그리고 배열

그려진 대상과 그 행위의 흔적을 전시장에서 마주하게 되면 이미지를 저장하려는 인간의 욕망에 대해서 생각하게 된다. 그리기를 포함한 이미지를 생산하는 행위들을 사그라들고 없어질 대상에 대한 선결된 그리움의 제스처로서 해석해볼 수 있다. 그리고 이미지로 변환되기 위해 선택되는 대상으로서 ‘꽃’은 특수한 위치에 서 있다. 무엇보다 오랫동안 꽃은 수동적 아름다움을 상징해왔다. 우리가 습관적으로 사용하는 꽃과 아름다움의 상관관계를 통한 수사들은 이렇듯 외형적인 부분과 깊게 연관되어있다. 그리고 이 수동성에서 한 발짝 더 나아가 생과 사의 경계로서 꽃을 말해볼 수 있다. 이때의 꽃은 생명이 폭발하듯 피어오르고 다시 잠식될 수 있다는 점을 시사한다. 이 상반된 꽃의 속성이 이미지로 박제되는 순간에 대부분 표면적인 동결된 아름다움 이상으로 나아가기 힘들다. 그러나 ‘김성윤’ 작가는 개인전에서 꽃의 단순한 속성을 전복하기 위해 영리한 전략을 사용한다. 갤러리 3층 전체는 그저 반복되는 것처럼 보이는 꽃 그림으로 가득 차 있었지만, 층별로 다른 전략들을 사용함으로써 회화의 단순한 재현이라는 늪에서 벗어나고자 한 것으로 보인다. 흥미롭게도 전시 제목은 꽃꽂이의 영칭인 flower arrangement를 떠올리게 한다. 따라서 그려낸 작품 이상으로 전시장에서 각 회화의 배치가 중요하다. 이 전시에서 꽃이라는 대상은 화면 속의 주인공보다는 주변 대상과의 관계의 구심점처럼 보인다. 그렇다면 회화가 그려진 대상 이상으로 확장된 꼴을 취할 때 무슨 일이 일어나는가? 진부하게 관계 맺기의 예술이라는 맥락을 가져올 순 없을 것이다. 그보다는 예술 자체가 가지는 가장 중요한 기능인 진부성의 지양을 말해볼 수 있다. 그렇다면 이 전시에서 전략과 결과는 성공적으로 부합했을까?

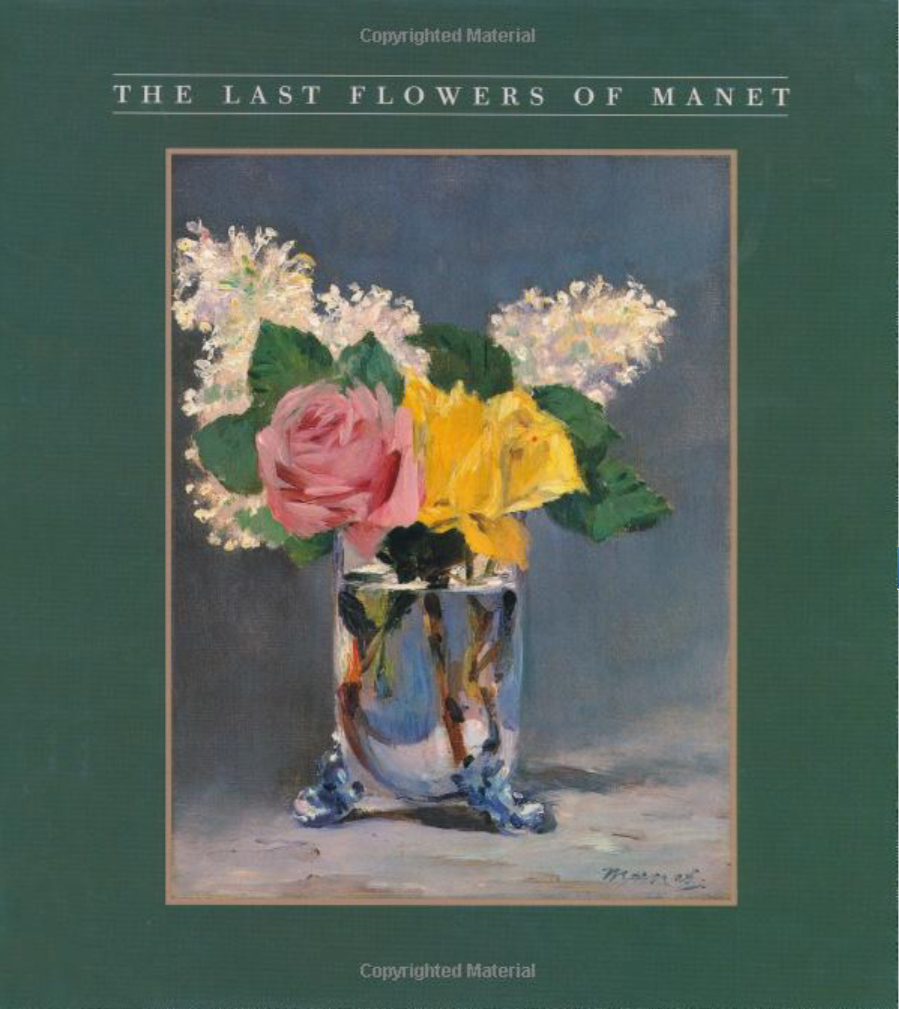

지하층의 작업은 전부 흑백의 색으로 묘사되어있었다. 오히려 회화보다는 흑백사진을 연상시키는 이미지들은 죽어버린 꽃을 애도하듯 스산한 기운을 풍긴다. 사실 ‘마네’가 죽기 전 그린 16점의 꽃 그림에서 지하층의 작업은 시작되었다. 이와 같은 강력한 레퍼런스에 대한 변주는 표면적으로 드러나지 않는다. 오히려 작가는 우회적인 방법을 사용하여 쉽게 드러나지 않는 지점에서 관람객이 작업을 더듬어나가도록 유도하는 것 같다. “The last flowers of Manet”이라는 책의 표지는 마네의 꽃 그림 주위의 여백을 녹색으로 채우고 있다. 작가는 지하층 작업 전체에서 꽃 이미지 주위에 이러한 녹색 배경을 만들어 놓는다. 따라서 관람객은 꽃이라는 대상이 아닌 주위의 요소들을 더 유심히 비교할 필요가 있다. 꽃병은 단순하고 액자 또한 검은색 프레임으로 장식 없이 걸려있다. 후술하겠지만 이 전시의 꽃 그림은 어느 하나 시선의 중심에 놓이지 않는다. 가령 회화가 원근법을 비롯한 수많은 환영적 혹은 비환영적 묘사로 자신을 세계보다도 더 세계 같은 혹은 비세계로서 표상된다면 작가는 이런 회화의 표상성을 일부분 포기한다. 물론 이 전시에서 작품들은 충실하게 묘사되어있지만, 그보다도 관람객의 시선을 정체시키는 대상은 화면 밖의 것들이다. 그리고 이런 요소들은 한 번의 관람으로 쉽게 드러나지 않게 은폐되어있다. 따라서 전시는 지하에서 2층까지 작업을 전부 본 후에 다시 보도록 요구하고 있다. 무엇보다 지하층의 작업은 미술사와 강력한 연관성을 가진다. 그리고 이러한 연관성은 표상으로 드러나는 게 아닌 맥락을 통해서 파악된다. 따라서 마네의 마지막 그림이라는 다소 서글퍼 보이는 언명과 동시에 흑백 사진이라는 추억 혹은 과거의 대표적 프로파간다를 작가는 사용한다. 그래서 이 꽃들은 형상적으로 흑백 사진과 유사하면서도 미술사적 맥락에서 마네라는 개인을 소환할 수 있었다.

지하층의 상대적으로 단순한 형상과 달리 전시장 1층은 과도하고 기괴할 정도로 화면에 가득 들어찬 꽃을 볼 수 있다. 1층에서 관람객은 다른 층과 달리 가장 다채로운 색과 종류로 ‘꽃꽂이’ 된 듯한 작업을 마주하게 된다. 두드러지는 점은 무엇보다도 꽃병이 도자기로 묘사되어있다는 점이다. 이 도자기는 ‘유의정’ 작가의 실제 작품이다. 동시에 액자 또한 지하층과 달리 화려한 장식을 가지고 있음을 금세 파악할 수 있으며 작품의 크기도 상대적으로 더 크다. 어쩌면 이런 형상적 대비는 모든 것이 너무 과하게 존재하는 상황을 비꼬는 것처럼 보이기도 한다. 우스꽝스러울 정도로 가득 찬 화면은 용적한계치 이상으로 보일 정도로 꽉 들어차 있는데도 불구하고 너무나도 생생해 아이러니해 보인다. 전시장의 모든 작업이 꽃병에 담긴 인위적인 꽃의 형태를 재현하고 있다고 고려하더라도 1층의 작업이 보여주는 과도한 존재의 형상은 이 작업의 이미지가 선택되고 배치된 부자연스러운 장면임을 상기시킨다. 게다가 지하층의 맥락에 맞닿은 미술사적 서사와 다르게 1층의 형상은 꿈틀거리는 욕망 그 자체로 보인다. 작가는 자신의 욕망을 화면 위에 드러내거나 감춤으로써 표현하는데 여기서 작가는 이러한 욕망을 어김없이 분출하는 것으로 보인다. 분출의 순간과 동시에 이 장면들은 관객이 회화에서 기대하게 되는 박제된 아름다움, 생명에 대한 그로테스크한 반어법으로 읽히기도 한다. 따라서 1층의 꽃들은 생화보다 어쩌면 조화에 가까울지도 모르는 끔찍할 정도로 인공적인 부호로 다가온다.

2층으로 올라가게 되면 다시 지하의 작업과 유사한 크기, 형상을 볼 수 있다. 다른 점이라면 화면에 색이 있다는 것과 이미지 주변의 배경색이 작업마다 다르다는 것이다. 거기에 더해 화면 중앙 하단에 ‘로고’들이 프린팅된 것을 알 수 있다. 쉽게 눈치챘을지도 모르지만 이런 전략은 ‘앤디 워홀’에서 작가가 빌려온 태도라고 한다. 작업마다 꽃이 담겨있는 유리병은 공산품이 담긴 병이었고 작가는 이를 세척한 후 꽃을 담아 그렸다. 그리고 완성된 작업마다 해당 제품의 회사 로고를 인쇄했다. 유리병이라는 점에서 알 수 있듯이 대부분의 회사가 액상의 소스를 병에 담아 파는 곳임을 쉽게 찾을 수 있다. 공산품과 로고가 워홀에게 직접적으로 영향받은 전략의 일부라고 할 수 있으며 전시장 전체에서 꽃 그림이 반복된다는 점도 참고할 수 있다. 하지만 지하와 1층에서 파악되는 다소 폐쇄적일 정도로 내적인 맥락들과 달리 ‘현대 사회에 대한 비판적 제스처’가 등장하자마자 작품은 빠르게 유치해진다. 비록 작가는 반복된 형상을 보여줌으로써 이를 극복하려고 했지만 실크 스크린으로 복제된 듯한 무성의한 워홀의 형상을 마주할 때 느껴지는 무관심함과 달리 작가의 이미지는 신경 써서 시선을 던지게 되는 ‘묘사’된 작업이다. 따라서 반복된 꽃과 공산품 병이 워홀식의 정신분열증적인 자본주의에 대한 허무주의 비판을 답습하는 시도라고 본다고 해도 결과적으로 남는 것은 꽃 자체의 섬세히 그려진 공허한 이미지라는 모순뿐이다.

지하에서 작가가 꽃을 미술사적 맥락과 연결 지었다면 1층에서는 좀 더 개인적인 욕망에 초점을 둔 것으로 보인다. 2층에서는 미술사를 교두보로 사회 비판의 제스처를 보여주고자 했다. 이런 전략들은 일부분 표면적이지만 대부분 우회적이다. 따라서 이 전시에서 꽃 자체가 가지는 클리셰가 많은 부분 극복될 수 있다는 점은 분명한 장점이다. 앞에서 말했듯 관객의 시선이 필요한 부분은 색, 배치된 모습, 꽃병의 형상, 액자와 같은 ‘틀’이지 꽃 자체가 아니다. 따라서 이 전시의 작품들은 작가 자신의 작업과 더불어 대상인 꽃을 층별로 다르게 ‘꽃꽂이’했다고 볼 수 있다. 2층에서 사용된 전략이 다소 찝찝한 상태로 끝남에도 불구하고 이 전시는 강력한 기표인 꽃을 다른 상황 속에서 재배치해낸다는 분명히 큰 장점이 있다. 회화에서 대상은 박제되기 마련이기에 자신이 가지는 속성이 고정된다는 약점이자 강점을 가진다. 그러나 작가는 이를 하나의 약점으로 여기고 벗어나기 위해 외부의 프레임을 뒤흔드는 전략을 취한다. 작가가 고수하는 ‘익숙한 대상을 낯설게 보게 하는’ 시도들은 예술에서 가장 중요한 주제다. 그리고 이러한 시도는 거대한 세계 속 부조리함과 어긋남을 지적하는 것이기도 하지만 아주 작은 부분에서 균열을 일으키는 시도가 될 수 있다. 이 전시는 큰 틀에서 이러한 전략을 일부분 성공적으로 취해냄으로써 관객에게 진부성, 클리셰를 비롯한 편견들에 대해 숙고하게 한다.

by. 하재용

'TXT > 리뷰' 카테고리의 다른 글

| 젤다의 전설 - 왕국의 눈물(Tears of Kingdom): 손에 손을 잡고. (스포 리뷰) (0) | 2023.05.26 |

|---|---|

| 새로운 지구 정치를 위한 인식법- Painting과 Scanning 사이에서 (0) | 2021.08.21 |

| 강동호-Nevermore-뭉뚱그린 혹은 뭉개진 것들 (4) | 2019.02.12 |

| 이나하 RESIZE - 줄이고 줄이다 보면 보이는...(것) (1) | 2018.07.07 |

| 금호 미술관 - 플랫랜드 / 스치는 감상평 (0) | 2018.06.13 |